Saksi Bisu Pemersatu di Rumah Sie Kong Lian

Di rumah itu, tepat 94 tahun lalu konggres pemuda digelar yang melahirkan deklarasi Sumpah Pemuda membangun kesatuan dalam bingkai Indonesia

SinPo.id - Bangunan di jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat itu masih kokoh berdiri. Saksi bisu pertemuan para pemuda pada 28 Oktober 1928 itu kini menjadi museum untuk mengenang salah satu rintisan nasionalisme. Di rumah itu, tepat 94 tahun lalu konggres pemuda digelar yang melahirkan deklarasi Sumpah Pemuda bersatu dalam bingkai Indonesia

Keberadaan rumah itu tak lepas dari peran penting Sie Kong Lian, yang kala itu mengizinkan rumah sewa miliknya dijadikan tempat bagi terselenggaranya Sumpah Pemuda. Awalnya Sie Kong Lian membeli rumah di Jalan Kramat Raya 106 pada tahun 1908.

Memasuki tahun 1927-1934 tempat tersebut digunakan oleh pemuda pergerakan dalam organisasi Langen Siswo, belakangan berubah menjadi Indonesisch Clubgebouw (IC). “Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 tempat (ketiga) tersebut digunakan untuk Kongres Pemuda II yang melahirkan deklarasi Sumpah Pemuda,” ungkap Udaya Halim, pendiri Museum Benteng Heritage, dalam webinar Roemah Bhineka, bertajuk “Sumpah Pemuda, Tionghoa Ikut?”, Senin 19 Oktober 2020 silam.

Ia menjelaskan kediaman Sie Kong Lian juga masih berada di Batavia tempat yang sama dengan rumah sewanya. Lokasi tepatnya berada depan Firma Sie Kong Lian di Jalan Senen Raya nomor 95.

“Sie Kong Lian berpesan kepada anaknya untuk tidak menjual rumah Museum Sumpah Pemuda karena banyak meninggalkan kenangan tersendiri buat beliau,” ungkap Udaya.

Majalah Dharmasena mencatat setelah peristiwa Sumpah Pemuda, tepatnya pada tahun 1934 Gedung Kramat Raya 106, telah ditinggalkan oleh pemuda Indische Clubgebouw lantaran tak mampu membayar tunggakan atas uang sewanya. Aktivitas mereka pun berpindah di Jalan Kramat Raya 156.

Gedung tersebut kemudian disewa kepada orang Tionghoa lainnya bernama Pang Tjeng Yam sampai tahun 1937, dan kemudian disewa oleh Loh Ying Tjoe hingga tahun 1948. “Keluarga almarhum Loh Ying Tjoe, dalam zaman revolusi fisik tahun 1946, gedung ini dipergunakan oleh pemuda mengadakan gerakan, sebagai tempat persembunyian. Setelah revolusi fisik, dijadikan hotel dengan nama hotel Hersia sampai tahun 1951,” tulis majalah Dharmasena.

Sekitar tahun 1951-1970, gedung tersebut kembali beralih fungsi dan disewa oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai. Titik tolaknya pada tahun 1973-1979, gedung tersebut baru diambil alih oleh Pemda DKI. Sejak itulah gedung tersebut dijadikan Gedung Sumpah Pemuda.

“Pada tahun 1979 berganti nama menjadi Museum Sumpah Pemuda yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,” tulis majalah Dharmasena.

Selain jasa Sie Kong Lian dalam Sumpah Pemuda, menurut Benny G. Setiono lewat tulisan Tionghoa dalam Pusaran Politik, walaupun organisasi Tionghoa tak mengirimkan perwakilannya ke dalam Sumpah Pemuda, masih ada beberapa orang Tionghoa secara pribadi turut andil dalam kesempatan itu. Beberapa di antarannya Kwee Thiam Hong, Ong Khai Siang, Jong Liauw Tjoan Hok, Tjio Jin Kwee, Muhammad Chai.

Sin Po Media Pengkabar Sumpah Pemersatu

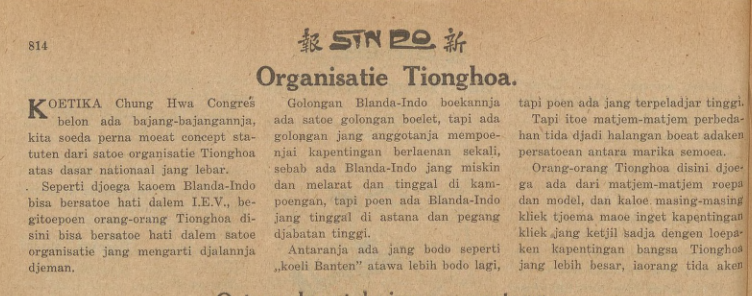

Tak hanya peran kaum Tionghoa secara personal dalam momentum sumpah pemuda. Surat kabar Sin Po yang dikelola oleh warga Tionghoa di Jakarta menjadi salah satu media di Hindia yang memberitakan Sumpah Pemuda.

Tak tanggung-tanggung Sin Po edisi 10 November 1928, mencetak 5 ribu eksemplar berisi notasi lagu kebangsaan “Indonesia” yang belakangan kemudian berganti nama menjadi Indonesia Raya. Peran Sin Po itu tak lepas dari sang pengarang lagu “Indonesia Raya” Wage Rudolf Supratman yang juga koresponden koran itu.

Sehari usai Sumpah Pemuda terselenggara, Supratman mampir ke Gedung Kramat 106 diminta oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa agar dapat menerbitkan notasi dan syair lagu Indonesia Raya yang saat itu masih bernama Indonesia.

Supratman pun memenuhi permintaan tersebut. Kurang dari seminggu, Supratman lantas membagikan notasi serta syair lagu Indonesia tersebut kepada organisasi pemuda dan mahasiswa, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Namun, persebaran tersebut ternyata belumlah cukup untuk memenuhi permintaan yang tinggi.

“Untuk memenuhi permintaan para pembaca yang membanjir ke alamat redaksi Sin Po meminta agar notasi serta syair lagu Indonesia dimuatkan, maka atas persetujuan Wage Rudolf Supratman, pada (10) bulan November 1928 notasi serta lagu Indonesia dimuat dalam edisi mingguan Sin Po,” tulis Bambang Sularto dalam Wage Rudolf Supratman.

Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik, mencatat bahwa Sin Po saat itu tak tanggung-tanggung dalam mencetaknya. Khusus edisi tersebut Sin Po langsung mencetak 5 ribu eksemplar agar cepat tersebar ke tangan pembaca yang menantikannya

“Pamflet tersebut dijual 20 sen tiap eksemplar. Dalam waktu singkat saja pamflet yang berjumlah beberapa ribu eksemplar itu telah terjual habis,” tulis Bambang Sularto.

Beberapa hari kemudian, surat kabar lainnya mengikuti jejak Sin Po dalam menyebarkan notasi dan lagu Indonesia diantaranya Suluh Rakyat Indonesia maupun Pers Melayu.

Berbeda pandangan dengan Asvi Warman Adam dalam Menguak Misteri Sejarah mencatat, arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ternyata mencatat Sin Po mencetak notasi lagu Indonesia sehari lebih awal dari Sumpah Pemuda yakni tanggal 27 Oktober 1928.

Pendapat berbeda dengan edisi mingguan Sin Po yang dicetak 10 November 1928. Asvi beranggapan kalau itu benar, maka sebelum diperdengarkan secara instrumental pada saat Sumpah Pemuda, Supratman terlebih dahulu membocorkannya pada Sin Po.

Setelah notasi dan lagu Indonesia tersebar masif, lagu Indonesia telah dianggap oleh kalangan pemuda sebagai lagu kebangsaan. Ini terlihat ketika Supratman saat menampilkan lagu instrumentalnya yang kedua di Gedung Kesenian, para pemuda berdiri selama lagu tersebut dimainkan.

Begitu pula pada Desember 1928, saat rapat pembubaran Panitia Kongres Pemuda Indonesia Kedua di Kramat Raya 106 semua pemuda serempak berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia. Tak hanya itu pada Kongres Kedua PNI yang diglar pada 18-20 Mei 1929 lagu Indonesia, yang mana pada tahun tersebut telah diubah namanya Supratman menjadi Indonesia Raya, bahkan ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia.

“Sejak tanggal 20 Mei 1929, Indonesia Raya berkumandang di seluruh penjuru Nusantara. Di mana-mana orang menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan,” tulis Bambang Sularto.

Indonesia Raya, Gema Kebangsaan Yang Mengkhawatirkan Penguasa

Menurut Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Gubernur Jenderal Kolonial Jonkheer de Graeff pada bulan Desember 1929 mulai khawatir akan lagu Indonesia Raya yang secara meluas dianggap sebagai lagu kebangsaan oleh pemuda Indonesia.

Ia lantas mengeluarkan surat keputusan untuk melarang para pegawai negeri menyatakan sikap hormatnya dengan bediri tegak apabila mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dengan dalih, bahwa lagu itu hanyalah sebuah lagu perkumpulan saja.

"Karena usaha pemerintah kolonial itu tidak mencapai sasarannya, maka sebagai langkah berikutnya Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan untuk melarang Indonesia Raya dinyanyikan di muka urnurn, dengan dalih bahwa orang tidak lagi menyanyikan Indonesia Raya sebagai sebuah lagu perkumpulan, akan tetapi sebagai lagu yang bersifat politis," tulis Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Di tahun 1929, Supratman dihubungi oleh Firma Tio Tek Hong, perusahaan di Pasar Baru yang memelopori piringan hitam di Hindia Belanda, tertarik untuk membuat piringan hitam lagu Indonesia Raja.

Supratman pun setuju atas tawaran tersebut dan mendapat imbalan atas hak cipta. Sayangnya lagu Indonesia Raja terbitan Tio Tek Hong yang menampilkan seorang penyanyi dengan iringan orkes tak sekalipun mengikut sertakan Supratman sebagai penciptanya.

Bagaimanapun penjualan piringan hitam tersebut laris terjual. Bahkan pada tahun 1930 ketika lagu tersebut dilarang hanya tersisa sebagian kecil yang dapat disita oleh Dinas Intelijen Politik (PID).

Sumber lainnya berpendapat bahwa penjualan atas piringan hitam dilakukan oleh Yo Kim Tjan sahabat akrab Supratman. Atas persetujuan Supratman, pembuatan piringan hitam lagu Indonesia Raya dilakukan di luar negeri pada 1930, agar mutu rekaman yang lebih baik.

Sayang, ketika piringan hitam sudah selesai dibuat dan siap diangkut pulang ke Jakarta, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda telah melarang untuk mengedarkan dan juga memperdengarkan serta menyanyikan lagu Indonesia Raja.

“Oleh karenanya Yo Kim Tjan hanya membawa pulang matrijs dari piringan hitam Indonesia Raja,” tulis Bambang Sularto.

Berbeda pendapat dengan Udaya Halim, pendiri Museum Benteng Heritage, dalam artikel The discovery of the mystery behind the national anthem Indonesia Raya, yang ditulis dalam laman Chinese Indonesian Heritage Center, dari penuturan Yo Hoey Gwat atau Ibu Kartika, anak dari Yo Kim Tjan, bahwa pada tahun 1927 Supratman ternyata butuh usaha keras untuk meminta perusahaan rekaman di Batavia agar mau mendistribusikan lagu Indonesia Raja.

Supratman menghubungi perusahaan Odeon dan berujung penolakan. Ia kemudian mendekati perusahaan NV.Thio Tek Hiong namun kembali menghasilkan yang sama. Pemiliknya saat itu, Thio berlasan karena ia tak mau ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

“Supratman kemudian meminta ke Yo Kim Tjan dan meminta merekam lagunya. Yo Kim Tjan setuju dan merekamnya dalam dua versi. Yang pertama lagu yang dinyanyikan oleh Supratman dengan violin dan yang lainnya versi keroncong,” tulis Udaya.

Yo Hoey Gwat memaparkan permintaan Soepratman ke Yo Kim Tjan tidaklah mengherankan. Sebab, Supratman bekerja sebagai pemain biola paruh waktu untuk Orkes Populair miliki Yo Kim Tjan.

Dengan bantuan teknisi dari Jerman, Yo Kim Tjan secara diam-diam melakukan perekaman tersebut di rumahnya di Jalan Gunung Sahari 37 Batavia. Versi keroncong tersebut dikirim ke Inggris untuk diduplikasikan dan berniat diedarkan untuk dijual ke Batavia dan kota lainnya.

Sayang, situasi politik Hindia Belanda telah berubah. Saat itu Pemerintah Kolonia telah melarang lagu Indonesia Raya, alhasil piringan hitam dari Inggris yang dalam perjalanan ke Batavia turut disita dan dihancurkan.

Satu-satunya yang tersisa ialah milik WR Supratman yang disimpan secara rahasia olehnya. Piringan hitam tersebut kemudian tak lama diserahkan oleh Supratman kepada Yo Kim Tjan.

Saat masa revolusi fisik, Yo Hoey Gwat ketika menginjak usia 16 tahun masih ingat saat evakuasi dari Karawang, Tasik, Garut, kemudian pindah ke kota lain, piringan hitam tersebut turut ia bawa.

Tahun 1947, Yo Kim Tjan dan keluarga terbang ke Belanda dan makan malam di sebuah restoran Cina Indonesia di Amsterdam. Secara kebetulan, mereka terkejut ketika restoran tersebut memainkan lagu Indonesia Raya versi keroncong.

“Yo Kim Tjan meyakinkan pemilik restoran bahwa rekaman tersebut merupakan rekaman musiknya, dengan menunjukkan bukti paspornya sama dengan nama perusahaan rekaman yang tertulis dalam piringan hitam tersebut. Ia kemudian membayar 15 gulden untuk piringan hitam musik tersebut,” tulis Udaya.

Praktis mulai saat itu Yo Kim Tjan memiliki dua piringan hitam di tangannya. Memasuki tahun 1953, usai kedaulatan kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yo Kim Tjan meminta kepada Maladi, sebagai Kepala Djawatan Radio Republik Indonesia untuk memperbanyak piringan hitam lagu Indonesia Raya tersebut. Sayang, Maladi justru menolaknya.

Empat tahun berselang Kusbini, seorang pengarang lagu terkenal mendekati Yo Kim Tjan, seolah menawarkan bantuan untuk mendapatkan lisensi hak cipta untuk dapat mereproduksi rekaman. Yo Kim Tjan pun setuju dan menyerahkan piringan hitam tersebut.

“Pada tahun 1958 Yo Kim Tjan mendapat surat seolah-olah dia menyerahkan piringan hitam rekaman secara sukarela. Dia tidak senang karena dia tidak menyerahkan piringan hitam tetapi meminjamkannya,” tulis Udaya. (*)

Edisi 94 Tahun Sumpah Pemuda, Komitmen Kesatuan Dalam Bingkai Indonesia

Penyumbang naskah : Ulil Albab Assidiqi, Narasi/Editor : Edi Faisol

![]()

GALERI | 2 hari yang lalu

HUKUM | 2 hari yang lalu

HUKUM | 1 hari yang lalu

PERISTIWA | 2 hari yang lalu

GALERI | 2 hari yang lalu

POLITIK | 1 hari yang lalu

POLITIK | 1 hari yang lalu

POLITIK | 2 hari yang lalu

POLITIK | 2 hari yang lalu

EKBIS | 1 hari yang lalu